История факультета

Из летописи Московского университета

- 1755

- Учреждение на философском факультете кафедры «физики экспериментальной и теоретической».

- 1757

- Начало чтения лекций по экспериментальной физике.

- 1810

- Издание первого в России университетского учебника по физике П.И. Страхова «Краткое начертание физики».

- 1831

- Организация по инициативе Д.М. Перевощикова астрономической обсерватории у Пресненской заставы.

- 1850

- Организация в Московском университете физико-математического факультета.

- 1903

- Открытие, по инициативе Н.А. Умова, Физического института, ставшего центром научно-исследовательской работы и экспериментальной подготовки студентов физико-математического факультета.

- 1911

- В знак протеста против полицейского произвола из университета ушло около 130 демократически настроенных профессоров, в том числе Умов, Лебедев и Эйхенвальд.

СТОЛЕТОВ Александр Григорьевич

СТОЛЕТОВ Александр Григорьевич

(1839—1896)

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1860) и был оставлен на кафедре физики для подготовки к профессорскому званию. В 1862 — 1864 гг. совершенствовал знания у Г. Магнуса, Г.Кирхгофа и В. Вебера. После возвращения из заграничной командировки работал в Московском университете (с 1873 г. — профессор). Научные работы посвящены электромагнетизму, оптике, молекулярной физике, философским вопросам науки. Впервые получил кривую зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от магнитного поля (кривая Столетова). В 1888 — 1890 гг. выполнил основополагающие работы по исследованию внешнего фотоэффекта. Изучал несамостоятельный газовый разряд, критическое состояние вещества и др. Организатор первой научной и учебной лаборатории в Московском университете (1872). Первый физик Московского университета, получивший научные результаты мирового значения.

УМОВ

Николай Алексеевич

УМОВ

Николай Алексеевич

(1846—1915)

оступил на физико-математический факультет Московского университета в

1863 году. С 1896 г. после смерти А.Г. Столетова возглавлял кафедру

физики. Основные работы посвящены теории колебательных процессов,

электричеству, оптике, земному магнетизму, молекулярной физике. Первым

утвердил в науке представление о движении энергии (1874 г., докторская

диссертация «Уравнение движения энергии в телах»). Решил задачу о

распределении электрических токов на поверхности любого типа (1875).

Раскрыл физический смысл формул Гаусса в теории земного магнетизма.

Одним из первых понял и оценил значение теории относительности.

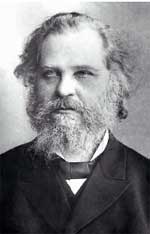

Федор Александрович БРЕДИХИН

Федор Александрович БРЕДИХИН

(1831—1904)

Выдающийся русский астроном, воспитанник Московского университета.

Директор Московской обсерватории (1873—1890). Декан

физико-математического факультета университета (1873—1876).

Действительный член Императорской Петербургской Академии наук.

Разработанная им теория кометных форм — одна из самых ярких страниц в

истории астрономии.

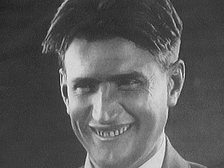

Петр Николаевич ЛЕБЕДЕВ

Петр Николаевич ЛЕБЕДЕВ

(1866—1912)

Основатель выдающейся школы физиков Московского университета. Блестящий экспериментатор. Первым измерил давление света на твердые тела, экспериментально доказав наличие импульса у электромагнитного излучения (1897—1901). Впервые получил электромагнитное излучение с длиной волны в миллиметровом диапазоне (1895, в опытах Г.Герца — 0,5 м). Впервые измерил световое давление на газы. С 1896 г. — приват-доцент, с 1900 — профессор Московского университета.

«Я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления, и вот … Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами» (У. Томсон).

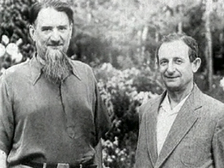

П.П.Лазарев (1878--1942) -- ближайший соратник, друг и

преемник П.Н.Лебедева. Первый советский академик. Автор

фундаментальных работ по физике, физическоф химии, биофизике,

медицине, геофизике, истории физики. П.П.Лазарев (1878--1942) -- ближайший соратник, друг и

преемник П.Н.Лебедева. Первый советский академик. Автор

фундаментальных работ по физике, физическоф химии, биофизике,

медицине, геофизике, истории физики.

|

В.Л.Левшин (1896--1969) и С.И.Вавилов (1891--1951). В.Л.Левшин (1896--1969) и С.И.Вавилов (1891--1951).

|

В 30-е предвоенные годы на физико-математическом, затем физическом факультете МГУ активно формировались развивались новые научные школы. Начали читаться новые лекционные курсы (теория колебаний, термодинамика, радиоактивность, электронная теория, рентгеноструктурный анализ др.), был существенно модернизирован общий физический практикум, создан специальный физический практикум введена производственная практика студентов.

Новые научные направления развивали работавшие на факультете ученые их ученики, обеспечившие преемственность в работе в послевоенные годы:

и другие ученые.

- Исследования в области электромагнетизма, первая школа магнитологов в нашей стране

- В.К. Аркадьев, Б.А. Введенский, Н.С. Акулов, А.А. Глаголева-Аркадьева, К.П. Белов, В.А. Карчагин, Е.И. Кондорский, Н.Н. Малов, С.Н. Ржевкин, Р.В. Телеснин, К.Ф. Теодорчик

- Физика колебаний, радиофизика, оптика

- Л.И. Мандельштам, А.А. Андронов, Г.С. Ландсберг, М.А. Леонтович, В.В. Мигулин, С.М. Рытов, А.А. Витт, Г.С. Горелик, М.А. Дивильковский, С.П. Стрелков, М.И. Филиппов, С.Э. Хайкин, С.П. Шубин

- Оптика, люминесценция

- С.И. Вавилов, В.Л. Левшин, И.М. Франк, В.В. Антонов-Романовский, Е.М. Брумберг, Б.Я. Свешников, А.А. Шишловский

- Исследование молекулярных тепловых явлений

- А.С. Предводителев, А.И. Бачинский, С.А. Богуславский, А.Б. Млодзеевский, Б.В. Ильин

- Исследование электронных ионных процессов

- Н.А. Капцов, В.И. Романов, П.В. Тимофеев, С.Д. Гвоздовер, Г.В. Спивак, Э.М. Рейхрудель

- Теоретическая физика

- С.А. Богуславский, И.Е. Тамм, Д.И. Блохинцев, М.А. Леонтович, Н.Н. Боголюбов, А.А. Власов, Д.Д. Иваненко, А.А. Соколов

- Физика атомного ядра космических лучей

- Д.В. Скобельцын, С.Н. Вернов, В.И. Векслер, Н.А. Добротин, А.Е. Чудаков, Г.Б. Христиансен, Г.Т. Зацепин

- Геофизика

- О.Ю. Шмидт, В.В. Шулейкин, В.Ф. Бончковский, В.А. Магницкий, Е.Ф. Саваренский, А.Г. Колесников, М.А. Великанов, А.Х. Хргиан, А.Ф. Дюбюк

- Астрономия

- В.Г. Фесенков, А.А. Михайлов, П.К. Штернберг, С.Н. Блажко, С.В. Орлов, П.П. Паренаго, Э.Р. Мустель, Н.П. Моисеев, Б.В. Кукаркин, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Д.Я. Мартынов

|

В.К.Аркадьев (1884--1953) |

Н.А.Капцов (1883--1966) |

С.А.Богуславский (1883--1923) |

|

Л.И.Мандельштам (1879--1944) |

Г.С.Ландсберг (1890--1957) |

И.Е.Тамм (1895--1971) |

Из летописи Московского университета

- 1922

- Создание при Московском университете Института физики кристаллографии. В 1928 г. он получил название Научно-исследовательского института физики (НИИФ). В мае 1938 года НИИФ был введен в состав физического факультета МГУ. В 1954 г. Институт был ликвидирован, его лаборатории вошли в состав кафедр физического факультета.

- 1930, октябрь

- Организация физико-механического факультета, в состав которого входили физико-механическое, математическое астрономо-геодезическое отделения.

- 1931

- Образование Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ).

- 1931, июль

- Факультеты университета преобразованы в отделения. Создание физического отделения.

Из летописи Московского университета

- 1933, апрель

- Восстановление факультетской системы. В составе университета: механико-математический, химический, физический, биологический, почвенно-географический и рабочий факультеты.

Структура физического факультета и НИИФ МГУ в предвоенные годы

Кафедра общей физики для физического и механико-математического

факультетов. Оптическая лаборатория и теоретический отдел НИИФ МГУ

(чл.-корр. Г.С. Ландсберг).

Кафедра общей физики для физического и механико-математического

факультетов. Оптическая лаборатория и теоретический отдел НИИФ МГУ

(чл.-корр. Г.С. Ландсберг).

Кафедра общей физики для биологического и почвенно-географического

факультетов (проф. А.А. Глаголева-Аркадьева).

Кафедра общей физики для химического факультета (проф. Б.В. Ильин).

Кафедра математики (чл.-корр. А.Н. Тихонов).

Кафедра и лаборатория магнетизма (акад. АН БССР Н.С. Акулов).

Кафедра и лаборатория рентгено-структурного анализа (проф. С.Т.

Конобеевский).

Кафедра и лаборатория колебаний (проф. К.Ф. Теодорчик).

Кафедра теоретической физики (чл.-корр. АН СССР И.Е. Тамм).

Кафедра теоретических основ электротехники и лаборатория

электромагнетизма им. Максвелла (чл.-корр. В.К. Аркадьев).

Кафедра и лаборатория молекулярных и тепловых явлений (чл.-корр. А.С.

Предводителев).

Кафедра и лаборатория ионных и электронных процессов (проф. Н.А.

Капцов).

Кафедра радиоактивности и атомного ядра (чл.-корр. Д.В. Скобельцын).

Кафедра оптики (чл.-корр. М.А. Леонтович).

Физический факультет в годы Великой Отечественной войны

За все годы Великой Отечественной войны с физического факультета, НИИФ и ГАИШ в Красную Армию и Добровольческие военные формирования Москвы (народное ополчение, коммунистические и истребительные батальоны) ушли свыше 500 человек. Около 400 физфаковцев стали фронтовиками; 150 вернулись в университет для продолжения учебы или работы.

128 человек (студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники) отдали свои жизни, защищая Родину.

|

Е.М.Руднева (1920--1944)

|

Г.Ф.Тимушев (1922--1997)

|

|

А.Н.Матвеев (1922--1994)

|

А.М.Гусев (1912--1994)

|

И.В.Ракобольская

|

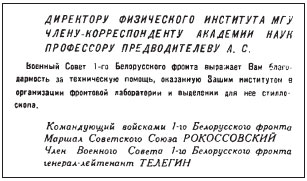

Сразу после начала войны планы научно-исследовательской работы факультета, НИИФ и ГАИШ были пересмотрены и получили оборонную направленность. Эвакуация МГУ в Ашхабад (октябрь 1941 г. — июнь 1942 г.), а затем в Свердловск (июнь 1942 г. — июнь 1943 г.) привела к разделению физического факультета на два отделения: Московское (декан — проф. Б.В. Ильин), и Ашхабадское, а затем Свердловское (декан — проф. А.С. Предводителев). В мае 1943 г. университет вернулся в Москву.

С первых дней войны коллектив физфака и НИИФ наладил выпуск деталей для мин, снарядов и ручных гранат, освоил производство новых приборов для авиации, артиллерии, боевых кораблей Военно-морского флота.

Проф. (тогда доцент) Ф.А. Королев организовал разработку и выпуск аппаратуры для экспрессного спектрального анализа металлов и сплавов, необходимой для производства танков и самолетов.

Под руководством проф. Е.И. Кондорского проводились расчеты магнитных полей военных кораблей для разработки методов их защиты от мин и торпед.

Проф. (тогда ассистент) И.А. Яковлев совместно с проф. (тогда лаборантом) В.Ф. Киселевым создал прибор для проверки противогазов на сопротивление вдыхаемому воздуху.

Проф. (тогда аспирант) М.Д. Карасев участвовал в расчетах, конструировании и производстве приборов ночной посадки самолетов, а также в создании прибора, предупреждающего пилота об опасных режимах работы двигателя.

Проф. В.В. Шулейкин разработал теорию расчета морских ледовых переправ. Сконструировал приборы для штурманского и гидрофизического вооружения.

Под руководством проф. А.С. Предводителева выполнены расчеты безаварийной работы авиационных двигателей.

Под руководством проф. В.Л. Левшина разработаны вспышечные кристаллофосфоры для обнаружения инфракрасной радиации, которые монтировались в полевые и морские бинокли, состоявшие на вооружении в Красной Армии.

Делегация физического факультета на митинге у Вечного огня.

- 1945

- Образование геофизического отделения, в состав которого вошли 4 кафедры: физики моря (В.В. Шулейкин), физики руслового потока (М.А. Великанов), физики атмосферы (А.Ф. Дюбюк), физики земной коры (В.Ф. Бончковский);

- 1946

- Создание при физическом факультете Научно-исследовательского института ядерной физики (директор — Д.В. Скобельцын);

- 1948, 15 марта

- Совет Министров СССР принял постановление о строительстве новых зданий Московского университета на Ленинских горах;

- 1953, 1 сентября

- Торжественное открытие новых зданий Московского университета на Ленинских горах. Начало учебного года в новом здании физического факультета.

Секретарями партийного бюро, а впоследствии — Парткома физического факультета в разные годы работали: Б.И. Спасский, А.А. Семенов, И.П. Базаров, Г.И. Горяга, А.Г. Свешников, А.А. Кузовников, И.М. Тернов, Л.В. Левшин, И.И. Ольховский, Б.С. Ишханов, В.А. Грибов.

За время своего существования (с 1933 года) физический факультет МГУ подготовил более 25 тысяч специалистов-физиков, на факультете защитили диссертации более 500 докторов и около 4 тысяч кандидатов наук.

На физическом факультете МГУ сделано 24 официально зарегистрированных открытия из общего числа около 350 открытий по всем разделам естественных наук. Каждый третий академик и член-корреспондент Российской Академии наук в области физики, геофизики и астрономии — выпускник физфака МГУ.

На физическом факультете в разные годы работали 81 академик и 58 членов-корреспондентов Петербургской Академии наук, Академии наук СССР и Российской Академии наук, 5 лауреатов Нобелевской премии, 49 лауреатов Ленинской премии, 99 лауреатов Сталинской премии, 143 лауреата Государственной премии СССР и Российской Федерации.

Восемь ученых-физиков СССР и России удостоены Нобелевских премий за исследования в области физики. Из них пятеро работали на физическом факультете.

Борис Михайлович ГЕССЕН

Борис Михайлович ГЕССЕН

(1893—1938)

Заведующий отделением физики Московского университета (1931—1933).

Первый декан физического факультета (1933—1934). Чл.-корр. АН СССР

(1933). Основные труды связаны с философскими проблемами квантовой

механики и теории относительности, историей естествознания. Внес

большой вклад в развитие и укрепление университетского Института

физики.

Семен Эммануилович ХАЙКИН

Семен Эммануилович ХАЙКИН

(1901—1968)

Второй декан физического факультета (1934—1936). Окончил

физико-математический факультет Московского университета (1928).

Заведующий кафедрой физики колебаний (1935—1938) и кафедрой общей

физики для физического и механико-математического факультетов

(1938—1946). Воспитанник научной школы академиков Л.И. Мандельштама и

Н.Д. Папалекси. Внес большой вклад в развитие теории колебаний и

теоретической радиотехники. Основоположник отечественной

экспериментальной радиоастрономии.

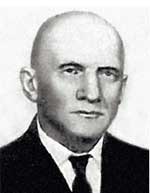

Александр Саввич ПРЕДВОДИТЕЛЕВ

Александр Саввич ПРЕДВОДИТЕЛЕВ

(1891—1973)

Третий декан физического факультета (1937—1946). Окончил физико-математический факультет Московского университета (1916). В 1932 г. избран профессором, заведующим кафедрой молекулярных и тепловых явлений (впоследствии молекулярной физики), которую возглавлял в течение 40 лет. Чл.-корр. АН СССР (1939). Внес большой вклад в молекулярную физику, теплофизику, газо- и гидродинамику, физику горения, физику твердого тела, историю и методологию физики. Основатель огромной научной школы; среди его непосредственных учеников — 30 докторов и 120 кандидатов наук. На посту декана факультета очень много сделал для развития научных исследований и совершенствования педагогического процесса. В годы войны руководил перестройкой научной работы, полностью подчинив ее нуждам фронта.

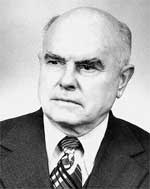

Борис

Владимирович ИЛЬИН

Борис

Владимирович ИЛЬИН

(1888—1964)

И.о. декана: 1941—1942, Москва

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1911). Ученик П.П. Лазарева. Разработал электрическую теорию адсорбционных сил. Занимался экспериментальным и теоретическим изучением физических свойств дисперсных тел. Автор монографий «Молекулярные силы и их электрическая природа» (1929) и «Природа адсорбционных сил» (1952). В годы войны возглавлял Московское отделение физического факультета. Под его руководством на кафедре общей физики для химического факультета велись интенсивные исследования по химической защите, в частности, по совершенствованию дымозащитных фильтров в противогазах.

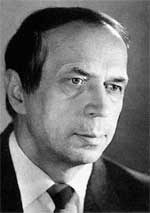

Сергей Тихонович КОНОБЕЕВСКИЙ

Сергей Тихонович КОНОБЕЕВСКИЙ

(1890—1970)

Декан: май 1946 — 1947

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1913). Работал в университете с 1922 по 1948 г. Профессор, доктор наук (1935). Чл.-корр. АН СССР (1946). Возглавлял кафедру рентгено-структурного анализа (впоследствии — кафедру металлофизики). Основные труды в области рентгено-структурного исследования атомного строения металлов и сплавов и изменения их структуры при пластических деформациях, отжиге, фазовых превращениях и т.д. Автор монографии «Действия облучения на материалы» (1967).

Владимир Николаевич КЕССЕНИХ

Владимир Николаевич КЕССЕНИХ

(1903—1970)

И.о. декана: 1948

Окончил математическое отделение Ростовского университета (1924). На физическом факультете МГУ с 1944 года: профессор кафедры колебаний (1944—1946), заведующий кафедрой распространения радиоволн (1946—1952). Основные работы в области радиофизики: изучение ионосферы, радиофизика высокочастотных диэлектриков, электродинамика излучающих систем, теория нелинейных колебаний, телевидения и распространения радиоволн. Практические работы по электромагнитной дефектоскопии и радиосвязи.

Арсений Александрович СОКОЛОВ

Арсений Александрович СОКОЛОВ

(1910—1986)

Декан: 1948—1954

Окончил физико-математический факультет Томского университета (1931). На физическом факультете МГУ с 1945 г.: профессор, а затем заведующий кафедрой теоретической физики (1966—1982). Руководил работами по строительству и оснащению нового здания факультета на Ленинских горах. Внес значительный вклад в развитие квантовой теории поля, физики элементарных частиц, теории ускорителей, классической и квантовой теории синхротронного излучения. Автор известных монографий: «Классическая теория поля» (совместно с Д.Д. Иваненко), «Квантовая теория поля», «Введение в квантовую электродинамику», «Синхротронное излучение», учебников по квантовой механике (совместно с И.М. Терновым, Ю.М. Лоскутовым и В.Ч. Жуковским). Лауреат Сталинской (1950), Ломоносовской (1971) и Государственной (1976) премий. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1971).

Василий Степанович ФУРСОВ

Василий Степанович ФУРСОВ

(1910—1998)

Декан: 1954—1989

Родился 14 января 1910 г. в г. Липецке в многодетной рабочей семье. В 1927—1931 гг. учился на физико-математическом факультете МГУ. Ученик С.И. Вавилова и В.Л. Левшина. В 1941 г. был призван в армию, участвовал в боях на Калининском фронте. В связи с началом работ по атомному проекту был отозван из армии и переведен в Лабораторию №2 (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов ЛИПАН), возглавляемую И.В. Курчатовым. Занимался совершенствованием ускорителей быстрых частиц, был автором первых теоретических работ по разработке графита и урана для создаваемого реактора Ф-1. Заместитель И.В. Курчатова по новым уранграфитовым реакторам, строившимся в Челябинске-40, Томске-7 и Красноярске-26. Доктор физ.-мат. наук (1954).

На посту декана факультета В.С. Фурсов зарекомендовал себя твердым поборником закона, установленных правил и традиций. Он требовал от сотрудников ответственного отношения к порученному делу, добивался четкого порядка во всех сторонах жизни факультета. Весь свой незаурядный талант организатора Василий Степанович отдавал делу совершенствования учебного процесса, созданию новых и расширению существующих научных лабораторий. Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почёта. Лауреат трёх Сталинских премий и премии Совета Министров СССР.

Анатолий Петрович СУХОРУКОВ

Анатолий Петрович СУХОРУКОВ

Декан: 1989—1992

Родился 29 ноября 1935 г. в г. Москве. С отличием окончил физический факультет МГУ (1961). Заведующий кафедрой радиофизики (с 1988 г.). Возглавляет научную школу «Физика волновых явлений в нелинейных и неоднородных средах». Автор монографий «Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиофизике» и «Математические моделирования в нелинейной оптике», книги «Теория волн» (совместно с М.Б. Виноградовой и О.В. Руденко). Лауреат Государственной (1984) и Ленинской (1988) премий СССР. Действительный член трех Российских академий: естественных, технологических и инженерных наук и двух Международных академий: высшей школы и информатизации. Заслуженный деятель науки РФ.

На посту декана А.П. Сухоруков уделял большое внимание развитию научных исследований и совершенствованию учебно-методической работы на факультете.

Владимир Ильич ТРУХИН

Владимир Ильич ТРУХИН

Декан: 1992 —2011

Родился в Москве 29 декабря 1935 г. Окончил физический факультет МГУ в 1958 году. С 1958 по 1968 г. работал научным сотрудником в Геофизическом, Энергетическом, Геологическом институтах АН СССР, а также в Геофизической обсерватории АН СССР. С 1968 г. по приглашению академика В.А. Магницкого работает на кафедре физики Земли физического факультета МГУ, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В.И. Трухин занимается научными исследованиями в области внутреннего строения и эволюции Земли, геомагнетизма, магнетизма горных пород и почв. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Магнитное последействие в горных породах». Подготовил 15 кандидатов и 7 докторов наук. Автор и соавтор 17 книг, среди которых монографии «Геология и геофизика дна Индийского океана» (1981), «Магнитные аномалии океанов и новая глобальная тектоника» (1982), «Магнетизм почв» (1995) и учебные пособия «Введение в магнетизм горных пород», «Ферримагнетизм минералов» (1982), «Общая геофизика» (1995), «Основы экологической геофизики» (2000), «Общая и экологическая геофизика (Серия: Классический университетский учебник» (2005). Лауреат Ломоносовской премии за педагогическую деятельность (2002) и за научную деятельность (2005). Действительный член Международной Академии наук высшей школы (1993) и Общенациональной Академии знаний (1995). Член научного совета РАН по геомагнетизму, член редколлегий журналов «Вестник Московского университета, Серия Физика. Астрономия», «Известия РАН: Физика Земли» и «Экология и жизнь».

Николай Николаевич СЫСОЕВ

Николай Николаевич СЫСОЕВ

Декан: 2012 —2022

Физик, окончил машиностроительный факультет МВТУ им. Н.Э.Баумана (1972). Кандидат (1980) и доктор (1995) физико-математических наук, профессор (1998), зав. кафедрой молекулярной физики (2002), заместитель декана (1998), декан (2011) физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Член Ученого совета факультета (1992) и МГУ (1996), четырех диссертационных советов при МГУ (2000). Директор Центра гидрофизических исследований физического факультета (1991). Член Совета директоров научного парка МГУ (2000). Председатель комиссии Ученого совета МГУ по научным вопросам (2002).

Н.Н.Сысоев -- академик РАЕН (2000), академик международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (1977), член Головного совета “Здравоохранение и экология человека” (1992), член экспертного совета по экологии при Московском комитете по науке и технологиям (1980), Советник Министра Минпромнауки РФ (2001), помощник депутата Совета Федерации РФ (2002).

Область научных интересов -- физическая гидро- и газодинамика, физика

взрывных процессов. Председатель редколлегии журнала “Вестник

Московского Университета. Серия 3. Физика, Астрономия”. В МГУ читает

курсы: “Физика горения и взрыва” и “Введение в молекулярную физику”.

Подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал более 200 научных работ, в

том числе 4 монографии.

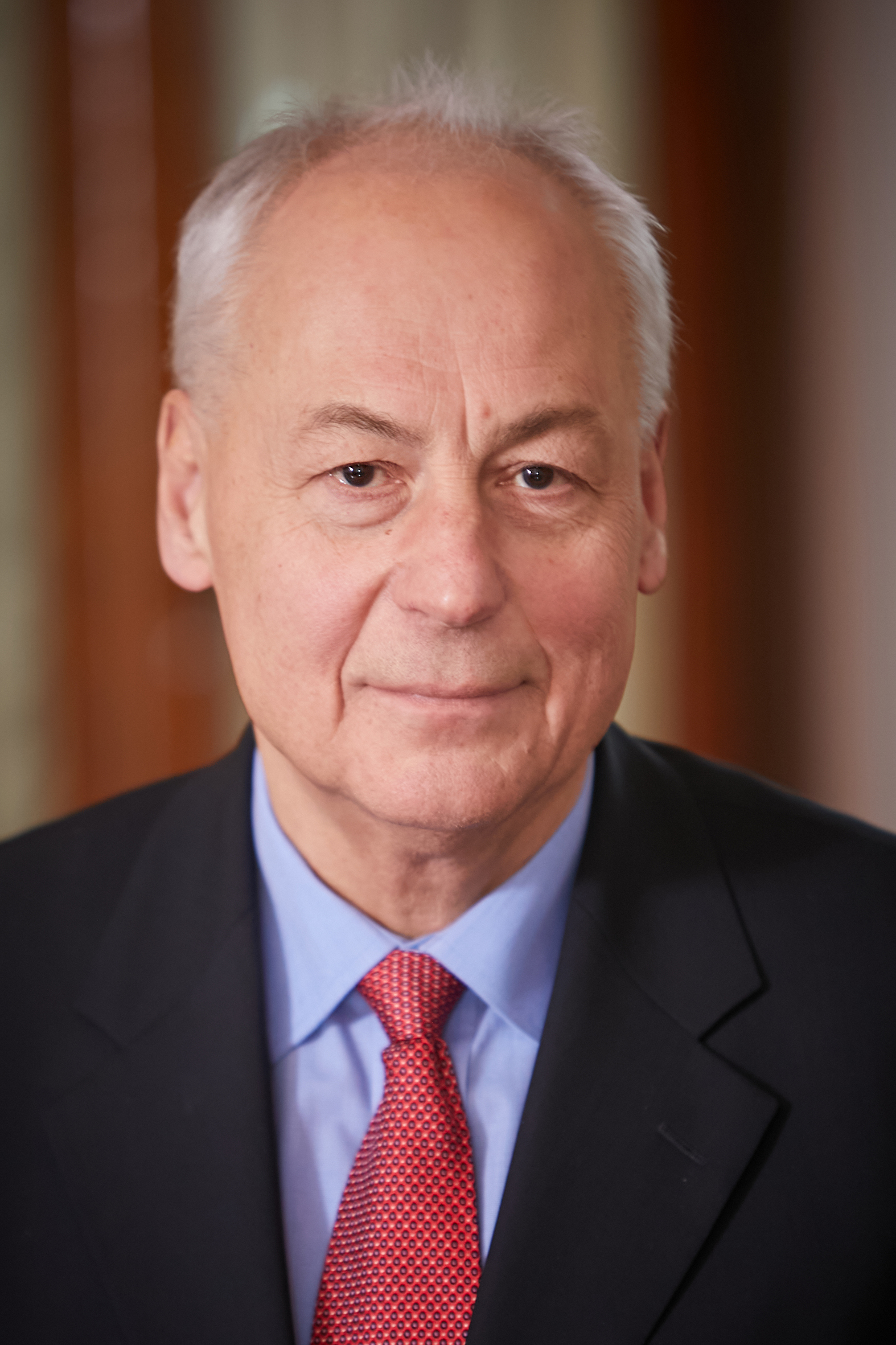

Владимир Викторович БЕЛОКУРОВ

Владимир Викторович БЕЛОКУРОВИ.о. декана 2022 — по н.в.

Окончил физический факультет МГУ (1974). Кандидат физико-математических наук (1981). Доктор физико-математических наук (1995).

Профессор кафедры физики частиц и космологии (2008–н.вр.); профессор кафедры квантовой статистики и теории поля (1997–2008) физического факультета. Проректор-начальник Управления научной политики и организации научных исследований (2001–2010), проректор-начальник Управления анализа кадрового потенциала (и.о. 2010–2012). Советник ректора МГУ (1992–2001).

Область научных интересов: математические проблемы квантовой теории поля, квантовые вычисления и квантовые коммуникации. Для задач квантовой механики, квантовой теории поля и статистической физики разработал новую теорию возмущений со сходящимися рядами (в отличие от традиционной, оперирующей расходящимися асимптотическими разложениями), развил новый подход к обоснованию локальной квантовой теории поля как предела нелокальной.

Читает курсы «Математические основы квантовой теории поля», «Функциональные методы в квантовой теории поля».

СТРАХОВ

СТРАХОВ

Петр Иванович

(1757—1813)

Ректор: 1805—1807

Страхов Петр Иванович - физик. Из бедной дворянской семьи подмосковного города Шуи. Дед С. стал сельским священником, а отец, сельский пономарь, переехал в Москву. В 11 лет С. был принят в разночинскую гимназию при Московском университете, где по бедности был зачислен на казенное содержание. В годы учебы выступал в университетском театре и, по преданию, удостоился похвал А.П.Сумарокова. В 1774 г. Страхов в числе первых учеников закончил гимназию и был зачислен на философский факультет Московского университета, который блестяще окончил в 1778 г. За успехи в науки был избран сотрудником Вольного Российского собрания. С 1778 г. С. служил секретарем куратора университета М.М.Хераскова; живя у него дома, был близок к кружку Хераскова, подружился с Е.И.Костровым и Н.И.Новиковым (по его рекомендации перевел книгу философа-мистика Л.К.Сен-Мартена "О заблужениях и истине"). В 1785 г. на средства московских масонов С. был направлен за границу с рядом поручений; официальной целью путешествия было поручение Хераскова изучить системы образования университетов Европы для применения их достижений в России. Накануне отъезда С. произведен в звание экстраординарного профессора. Он посетил Богемию, Моравию, Швейцарию, Францию и Германию, в Париже слушал лекции по физике М.Бриссона, оказавшие влияние на формирование его научных взглядов. В Берлине С. присутствовал на похоронах Фридриха II. Осмотрев множество университетов, С. пришел к выводу, что "по нравственному направлению" они нимало не соответствовали духу и обычаям русского народа, но "по множеству кафедр и по богатству библиотек, музеев, кабинетов и прочих учебных пособий они имели перед Московским университетом большое преимущество".

Вернувшись в Москву в 1786 г., С. не смог, как намечалось, получить кафедру российского красноречия - за время его отсутствия она была занята Х.А.Чеботаревым. Временно С. занял должность главного смотрителя Благородного пансиона, затем в 1787 г. назначен инспектором университетской гимназии (эту должность он будет занимать в течение 20 лет). Лишь в 1789 г., после смерти проф. И.А.Роста, С. получает возможность стать ординарным профессором по кафедре опытной физики, для чего, не имея формальной аттестации по физике, должен был защитить специальную диссертацию "О движении тел вообще и небесных звезд в частности".

С 1791 г. С. впервые в Московском университете начал читать курс физики на русском языке, широко используя лекционные демонстрации. Им были реорганизованы физический кабинет и физическая аудитория. Успеху лекций немало способствовал ораторский дар профессора, безукоризненные светские манеры. Являясь заметным событием в общественной жизни Москвы, лекции С. вели к сближению дворянской культуры и научной сферы, на них часто присутствовали кн.Е.Р.Дашкова, Н.И.Карамзин, В.А.Жуковский; "после лекции из аудитории до квартиры С. провожали толпы слушателей, которые и дорогой получали его объяснения на свои вопросы и недоумения". В 1800 - 1803 гг. С. издал на русском языке учебник физики М.Бриссона, в 1810 г. выпустил собственный учебник "Краткое начертание физики". С. положил начало экспериментальным исследованиям по физике в Московском университете: впервые в России он провел опыты, доказывающие электропроводность воды и влажной земли (1806), а также организовал с 1809 г. систематические метеорологические наблюдения, публиковавшиеся им в "Московских ведомостях".

В 1803 г. С. был избран первым деканом физико-математического отделения (до 1805 г., а также в 1809-1811 гг.). С июля 1805 г. по август 1807 г. - ректор Московского университета. В этот период динамичных изменений университета, связанных с именем М.Н.Муравьева, С. - активный участник и проводник реформ. По его инициативе были расширены учебные помещения и библиотека, передана в ведение Правления университетская типография. Усилиями С. в 1806 г. была сохранена оказавшаяся за штатом Академическая гимназия. При активном участии С. происходила деятельность всех новооткрытых при университете ученых обществ.

Сложив по болезни с себя ректорские полномочия, С. до конца жизни пользовался огромным авторитетом в университете. В глазах современников Страхов олицетворял идеальный тип профессора, равно обладающего и учеными качествами и навыками дворянской культуры: "Редко увидишь такого человека - статного без принуждения, величавого без напыщенности, красивого без притязательности, вежливого без манерности. Сам вид его внушал уважение" (Снегирев). За свою жизнь С. собрал библиотеку в несколько тысяч томов, коллекции летописей, писем, монет (погибшие, вместе со всеми рукописями и дневниками С. в пожаре 1812 г.). С. был награжден орденами Св.Владимира IV ст. и Св.Анны II класса, избран почетным членом многих российских и зарубежных обществ, в т.ч. членом-корреспондентом Петербургской АН (1803). Значение деятельности С. превосходило университетские рамки - по сути, это был первый русский профессор, поднявший преподавание физики в России на уровень, близкий к мировому, и сам постоянно искавший собственные пути в науке.

Во время эвакуации университета в 1812 г. С., организовав вывоз наиболее ценных приборов физического кабинета, тяжело заболел и скончался в Нижнем Новгороде, где и был похоронен. Детей у С. не было; его племянник П.Илл.Страхов - мемуарист, адъюнкт кафедры ветеринарии Московского университета.

Сочинения:

- Краткое начертание физики. М., 1810;

- Речи, произнесенные в торжественных собраниях имп. Московского университета русскими профессорами оного с краткими их жизнеописаниями, ч.2. М., 1820;

- О свойствах воздуха - в кн. М.Ф.Спасский, П.И.Страхов. Избранные работы по физике атмосферы. М.-Л., 1951;

А.Ю.Андреев, Л.В.Левшин

АНТОНСКИЙ-ПРОКОПОВИЧ

АНТОНСКИЙ-ПРОКОПОВИЧ

Антон Антонович

(1762 — 1848)

Ректор: 1819—1826

Прокопович-Антонский Антон Антонович - натуралист, педагог, общественный деятель. Из дворянской семьи; но отец П.-А. перешел в духовное звание, став священником. В 1773 г. поступил в Киево-Могилянскую академии, в 1782 г. в числе лучших учеников переведен в Московский университет студентом на иждивении Дружеского ученого общества, где учился вместе с будущими митрополитами Михаилом (Десницким) и Серафимом (Глаголевским). Слушал лекции на философском и медицинском факультетах, за успехи в медицинских науках в 1784 и 1786 гг. награждался серебряной медалью, а в 1785 г. серебряная медаль была присуждена за успехи в философских науках. В 1784 г. произведен бакалавром Учительского института; был репетитором университетских гимназистов в латинском риторическом классе. Принимал участие в издававшихся Н.И.Новиковым при университете студенческих журналах "Вечерняя заря", "Покоящийся трудолюбец"; председатель Собрания университетских питомцев (1784). В 1787 г. определен секретарем к куратору И.И.Мелиссино и поступил в Благородный пансион учителем натуральной истории. В 1788 г. назначен адъюнктом энциклопедии и натуральной истории (с 1790 г. - экстраординарный, с 1794 г. - ординарный профессор), некоторое время был смотрителем Ботанического сада. При попытке открытия Общества любителей учености (1789) П.-А. по поручению Мелиссино составил его устава и был сделан секретарем общества. В 1788-1792 гг. П.-А. издавал "Магазин натуральной истории, физики и химии" - первый естественнонаучный журнал Москвы; с 1795 г. назначен цензором университетской типографии, с 1803 г. членом Цензурного комитета.

П.-А. первым из профессоров приступил к преподаванию естественной истории на русском языке в составе лекций философского факультета (в то же время на медицинском факультете этот предмет продолжал читать Ф.Г.Политковский). П.-А. излагал минералогию по Бомару, а ботанику и зоологию - по Линнею. На торжественном собрании университета 1 июля 1791 г. им была прочитана речь "О начале и успехах наук, в особенности Естественной истории", в которой он так определял задачи своей науки: "Проистекающая от естественной истории польза величественна, многочисленна и многоразлична. Углубляющийся в отвлеченных истинах метафизики, без познания существа природы, их строения и стройности, не силен будет составить правильных умозаключений ни о самих существующих вещах в мире, ни о связи их, ни о взаимном между ними отношении..."

В 1804 г. с введением университетского устава, разделившего предметы натуральной истории между тремя кафедрами физико-математического факультета, П.-А. был определен на кафедру минералогии и сельского домоводства; читал минералогию по руководству Г.Севергина, также кратко объясняя основы зоологии и ботаники, и предлагал "общие замечания о сельском домоводстве"; заметного вклада в развитие этих предметов не внес. С присвоением звания заслуженного профессора в 1818 г. П.-А. оставил преподавание, причем всячески способствовал продвижению в качестве преемника по кафедре М.Г.Павлова, который далеко превзойдет своего учителя.

В 1811 г. П.-А. стал одним из основателей и первым председателем (до 1826 г.) Общества любителей российской словесности. Цели общества он сформулировал в речи "О преимуществах и недостатках российского языка", в которой поставил задачу усовершенствования литературного языка, создание отечественной теории литературы, в которой важное место отводил университетской науке, требуя введения точной научной терминологии. Признанием его заслуг на литературном поприще явилось избрание П.-А. в 1813 г. членом Российской академии, а в 1841 г. - почетным членом императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности; кроме этого состоял членом Вольного экономического общества (1805), университетских Физико-медицинского общества (1805), МОИП (1806), ОИДР (1807) и многих др. обществ; также был одним из активных участников Московского общества сельского хозяйства (1820), где заведовал Земледельческой школой и изданием "Земледельческого журнала".

Литературно-общественные интересы П.-А. ярко проявились в главной в его жизни, педагогической сфере, где он явился создателем образовательной системы Благородного пансиона при М.у., которым руководил в течение 35 лет (с 1791 г. - главный смотритель, инспектор, с 1818 г. - директор). С его назначением в 1791 г. связано приобретение пансионом отдельного здания в Газетном переулке; после московского пожара усилиями П.-А. здание было отстроено вновь (1814), в нем собрана библиотека, открыта церковь. По составленной П.-А. программе воспитанники пансиона получали энциклопедические знания по широкому кругу университетских предметов, а также обучались иностранным языкам, танцам, фехтованию и верховой езде. П.-А. смог привлечь к преподаванию лучших профессоров университета, среди которых выделялся А.Ф.Мерзляков. Особое внимание уделялось развитию у детей литературных способностей, для чего по инициативе П.-А. было учреждено Собрание питомцев благородного пансиона (1798), в 1800-1816 гг. (с перерывами) под его руководством выпускавшее журналы Утренняя заря, И отдых в пользу, В удовольствие и пользу, Каллиопа. Принципы своей педагогической системы П.-А. изложил в речи "О воспитании" (1798): стремление к гармоничному развитию телесных и духовных сторон личности ребенка, индивидуальный поход к детям, направленный на раннее выявление их талантов, развитие культа дружбы, честности, взаимопомощи среди воспитанников, широкая система наград и поощрений, свобода в играх, физические упражнения и прогулки на природе, в то же время строгое религиозное воспитание. Педагогике П.-А. обязаны своим начальным образованием такие разные общественные деятели как В.А.Жуковский, А.И. и Н.И.Тургеневы, Д.В.Дашков, П.П.Свиньин, М.А.Дмитриев, П.М.Строев, В.Ф.Одоевский, С.П.Шевырев и др.

В 1808, 1813-1818 гг. П.-А. избирался деканом физико-математического факультета, С февраля 1819 г. по октябрь 1826 г. - ректор Московского университета. В связи с последствиями ревизии, проведенной в 1826 г. в университете графом С.Г.Строгановым П.-А. был уволен с поста ректора и директора Благородного пансиона; в 1833 г. оставил М.у. с одновременным избранием его почетным членом. До конца жизни он поддерживал отношения с многими бывшими воспитанниками; живя в небольшом собственном домике в приходе храма св.Николая в Хлынове, исполнял обязанности церковного старосты. П.-А. дослужился до чина действительного статского советника (1817), был награжден орденами Св. Анны II степени (1808), Св. Владимира III степени (1811), Св. Станислава I степени (1846), др. наградами.

Сочинения:

- А.А.Антонский-прокопович. Слово о начале и успехах науки, в особенности естественной истории. М., 1791;

- А.А.Антонский-прокопович. О воспитании. М., 1798;

- А.А.Антонский-прокопович. "О преимуществах и недостатках российского языка" // Труды ОЛРС. Ч.1. М., 1812.

А.Ю.Андреев

ДВИГУБСКИЙ

ДВИГУБСКИЙ

Иван Алексеевич

(1771 — 1839)

Ректор: 1826—1833

Двигубский Иван Алексеевич - естествоиспытатель. Из семьи священника. Среднее образование получил в Харьковском Коллегиуме, по окончании которого был оставлен там учителем риторики. В 1793 г. Д. поступил в на медицинский факультет Московского университета, в 1796 г. окончил его с золотой медалью и был назначен смотрителем кабинета естественной истории. В 1798 г., представив диссертацию "De amphibiis Mosquensis", произведен в должность адъюнкта и начал преподавать естественную историю и физику в Благородном пансионе. В июле 1802 г. Д. защитил диссертацию на тему "Начала московской фауны" ("Primitiae Faunae Mosquensis"), первый опыт описания фауны Московской губ., и получил степень доктора медицины, после чего "для усовершенствования в естественной истории, химии врачебном веществословии" был командирован заграницу.

Вместе с И.П.Воиновым, А.И.Тургеневым, А.С.Кайсаровым с октября 1802 г. студент Геттингенского университета, затем слушал лекции в Париже, Вене, был избран членом Геттингенских Физического, Повивального и Фитографического обществ и Парижских Академического и Гальванического обществ. В 1804 г. заочно был избран экстраординарным профессором Московского университета. На обратном пути Д. посетил Богемию, Моравию, Галицию, Венгрию и южные губернии России, где собрал богатые коллекции насекомых и растений, подаренные им университету. По возвращении был избран членом Московского медико-физического (1805), С.-Петербургского экономического (1806) обществ, Московского общества испытателей природы (1806) и др. Д. призывал русских ученых писать научные сочинения на русском языке. "До тех пор пока Русский язык не будет в должном уважении у самих Русских, до тех пор трудно произвести что-нибудь хорошее. Когда пишут для Русских, а учат их наукам не на Русском языке, откуда можно почерпнуть знание отечественного языка и привязанность к нему? В целой Европе, может быть, одна Россия не гордится своим языком".

В 1806 г. Д. приступил к чтению лекций по кафедре технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам, создал учебник по химической технологии. С 1808 г. - ординарный (с 1830 г. - заслуженный) профессор, с 1809 г. в течение 18 лет бессменный секретарь Совета университета. Преподавая физику в пансионе, Д. написал один из первых русских учебников по физике (1808), получивший широкую известность. После пожара, в апреле 1813 г. Д. возглавил кафедру физики и активно участвовал в восстановлении демонстрационного курса лекций и физического кабинета. В 1827 г., передав кафедру физики М.Г.Павлову, Д. смог, наконец, перейти на кафедру ботаники, в области которой он специализировался с начала учебы.

В мае 1818 г. Д. избран деканом физико-математического отделения, должность которого исполнял 8 лет. С 1820 по 1830 гг. издатель журнала "Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических", занимавшегося популяризацией естественнонаучных знаний. В 1830 г. сменил А.А.Прокоповича-Антонского на посту председателя ОЛРС.

С ноября 1826 г. по август 1833 г. Д. занимал должность ректора Московского университета. В период усиления административно-полицейского надзора над студентами Д. старался не разжигать, но по возможности гасить конфликты, но после ряда студенческих историй и накануне новых преобразований был вынужден в 1833 г. уйти из университета в отставку (в чине действительного статского советника).

В научной сфере Д. выступал как ученый-энциклопедист, просветитель. Им опубликовано около 100 работ, преимущественно компилятивного характера, охватывающих все области естествознания, в том числе его прикладные разделы. Он составил первый на русском языке определитель дикорастущей флоры Московской губернии (1828), а также определитель отечественных лекарственных растений (1828 - 1829), впервые сделал попытку полного описания русской фауны (1817), составил энциклопедию практических сведений по сельскому хозяйству в 12 томах. Большое значение имели его учебники и пособия по ботанике, зоологии, технологии и физике, долгое время использовавшиеся студентами. Деятельность Д. получила высокую оценку: он был удостоен звания почетного члена Московского университета (1833), орденов Св.Владимира IV ст. и Св.Анны II класса с алмазными украшениями, многих императорских наград.

Д. был женат, имел пятерых детей. Он скончался на 68-м году жизни и похоронен в г. Кашире под Москвой.

Сочинения:

- И.А.Двигубский. Начальные основания технологии, или краткое показание работ, на заводах и фабриках производимых, ч.1-2, М., 1807;

- И.А.Двигубский.Физика для благородных воспитанников университетского пансиона, ч. 1-2, 3 изд. М., 1824;

- И.А.Двигубский.Опыт с изображением животных, ч. 1-4, М., 1829 - 1832; Лексикон городского и сельского хозяйства, т. 1-12, М., 1836 - 1839.

Л.В.Левшин

ПЕРЕВОЩИКОВ

ПЕРЕВОЩИКОВ

Дмитрий Матвеевич

(1788 — 1880)

Ректор: 1848—1850

Перевощиков Дмитрий Матвеевич - астроном, математик, создатель астрономической обсерватории М.у. Из семьи мелкого чиновника. Учился в Казанской губернской гимназии, затем в Казанском университете (1805-1808), где сблизился с Н.И.Лобачевским, С.Т.Аксаковым. По окончании университета в январе 1809 г. назначен старшим преподавателем физики и математики в Симбирскую губернскую гимназию. Работая в гимназии, перевел на русский язык несколько европейских руководств по математике, в также написал два сочинения - "О всеобщем тяготении" и "Краткий курс сферической тригонометрии", за которые Казанский университет в 1813 г. присудил ему степень магистра. В 1816 г., как один из лучших преподавателей Симбирска, приглашен на место домашнего учителя в семью вице-губернатора Е.Е.Ренкевича, который, после назначения в 1818 г. вице-губернатором Москвы, забрал с собой П. В 1819 г. избран адъюнктом М.у., а также назначен преподавателем физики и математики в университетском Благородном пансионе, в котором работал до 1830 г.

В университете П. проявил себя как блестящий педагог, воспитавший несколько поколений русских астрономов, математиков и физиков. В число его воспитанников входили также М.Ю. Лермонтов и А.И. Герцен. В 1824 г. П. восстановил чтение лекций по астрономии, которое после смерти профессора Ф. Гольдбаха в 1811 г. в университете практически не велось. С 1826 г. П. - ординарный профессор астрономии. В течение многих лет читал лекции по физике, аналитической механике и различным разделам высшей математики. Создал ряд оригинальных университетских учебных пособий по физико-математическим дисциплинам, в том числе первые на русском языке учебники астрономии - "Руководство к астрономии" (1826 г.) и "Основания астрономии" (1842 г.), за которые дважды был удостоен Демидовской премии. Автор большого числа научно-популярных и историко-научных работ, публиковавшихся в журналах "Атеней", "Московский телеграф", "Московский вестник", "Отечественные записки", "Современник"; первым исследовал научные труды М.В. Ломоносова. В конце 1831 г. под руководством П. было завершено строительство университетской Астрономической обсерватории, которой он заведовал до 1851 г., когда на смену ему пришел А.Н.Драшусов. С 1830 по 1832 гг. - секретарь университетского Совета. В 1832 г. избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В 1833-1848 гг. неоднократно избирался деканом физико-математического отделения философского факультета, состоял в редакции Ученых записок Московского университета. В 1847 г., по Высочайшему повелению, был награжден бриллиантовым перстнем за руководство работами по установке громоотводов в Большом кремлевском дворце. С 1842 по 1844 гг. - проректор университета. В марте 1848 г. избран ректором университета, однако, в январе 1850 г., согласно Императорскому указу от 11 ноября 1849 г. "О порядке избрания ректоров и деканов в университете", фактически отменившему выборность этих должностей, был освобожден от обязанностей ректора. В 1851 г. П. покинул М.у., получив при увольнении звание заслуженного профессора. В конце 1851 г. переехал в Петербург, где в 1852 г. его избрали адъюнктом, а в 1855 г. академиком Петербургской Академии наук. В 1858 г. избран почетным членом М.у.

В Петербурге П. занимался в основном исследованиями по небесной механике. Им впервые была построена математическая теория вековых возмущений планет Солнечной системы, учитывающая действие планеты Нептун, открытой в 1846 г.. Эта теория была изложена в трехтомном труде "Вековые возмущения семи больших планет" (1857-1859 гг.), который также стал первым оригинальным учебным пособием по данному вопросу на русском языке. В 1860 г. П. опубликовал свой перевод книги Ф.Араго "Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров", а в 1863-1868 гг. издал 6-томную "Теорию планет" - обстоятельное руководство по многим разделам теоретической астрономии.

Сочинения:

- Д.М.Перевощиков. Руководство к астрономии. М., 1826;

- Д.М.Перевощиков. Ручная математическая энциклопедия. В 13-ти тт. М., 1826-1837;

- Д.М.Перевощиков. Основания астрономии. М., 1842;

- Д.М.Перевощиков. Вековые возмущения семи больших планет. В З-х тт. СПб, 1857-1859;

- Д.М.Перевощиков. Теория планет. В 6-ти тт. СПб, 1863-1868.

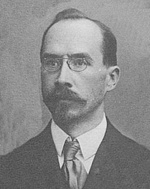

ЛАХТИН

ЛАХТИН

Леонид Кузьмич

(1863—1927)

Ректор: 1904—1905

Леонид Кузьмич Лахтин (1863—1927) — российский математик, специалист в области решения алгебраических уравнений высших степеней, а также в области математической статистики. Ученик и друг Н. В. Бугаева. Профессор Дерптского (Юрьевского) университета, заслуженный профессор Московского университета. Ректор Московского университета (1904—1905), декан Физико-математического факультета Московского университета (1912—1918).

Лахтин происходил из семьи потомственных почётных граждан России. Родился в Тульской губернии, в имении своего отца. Среднее образование получил в Третьей московской гимназии. После её окончания в 1881 году поступил на Физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1885 году и был оставлен в университете «для подготовки к получения профессорского звания» по кафедре чистой математики.

С 1887 года Лахтин — учитель математики в своей родной Третьей московской гимназии. С 1889 года — приват-доцент на Физико-математическом факультете Московского университета, а также преподаватель математики в инженерных классах Московского межевого института и в нескольких гимназиях.

В 1892 году Лахтин занял должность профессора Юрьевского (Дерптского) университета. Здесь же в 1893 году он защитил магистерскую диссертацию (тема — «Алгебраические уравнения, разрешимые в гипергеометрических функциях»), посвящённую исследованию уравнений 3-й, 4-й, 5-й и одного вида 6-й степени. С 1896 года — снова в Московском университете, сначала на должности экстраординарного профессора, а с 1902 года — ординарного профессора; работу в университете он совмещал с преподаванием в Императорском Московском техническом училище и в Московском межевом институте. В 1897 году он защитил докторскую диссертацию (тема — «Дифференциальные резольвенты алгебраических уравнений высших родов»).

Лахтин был очень привязан к своему учителю и коллеге профессору Николаю Васильевичу Бугаеву, часто бывал у него дома. Сын Бугаева, писатель Андрей Белый, позже так вспоминал о Лахтине: «…скромный, тихий, застенчивый, точно извечно напуганный… уж, конечно, видом своим не хватал звёзд; но отец отзывался о нём: „Талантливый математик!“ … Позднее я видел в нём некую силу прямоты и чистоты („Блаженны чистые сердцем“); пусть она проявлялась в узкой прямолинейности; у него было нежное, тихое сердце; и он многое возлюбил и многое утаил под своей впалой грудью, в месте сердца, которое спрятано под сюртуком, всегда наглухо застёгнутым… И никто не мог бы сказать, что под этою жестью пылало сердце; и прядали математические таланты; а как трогательно он волновался во время болезни жены своей, когда был молод?».

В 1903 году Лахтин стал помощником ректора Московского университета, а в августе 1904 года — ректором. Он был назначен на эту должность на срок 4 года, но в августе 1905 года, после революционных событий, вступили в силу «Временные правила об управлении учебными заведениями Министерства народного просвещения», согласно которым университеты получали право свободного выбора своих ректоров, — и Лахтин в связи с этим вынужден был подать в отставку, уступив своё место избранному профессору С. Н. Трубецкому. Лахтин после этих событий продолжал преподавать на Физико-математическом факультете Московского университета, в 1912—1918 годах он был деканом факультета. В 1910 году он был назначен директором 3-го Московского реального училища им. А. Шелапутина[3]. В 1914 году ему было присвоено звание Заслуженного профессора. В советское время Лахтин продолжал преподавать, а также возглавлял группу статистиков в Институте математики Московского университета.

Скончался в 1927 году. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище

Исследования Лахтина в области математики посвящены двум основным темах: решению алгебраических уравнений высших степеней в специальных функциях, зависящих от интегралов дифференциальных уравнений (дифференциальных резольвент соответствующих алгебраических уравнений), — и математической статистике, которой он занимался в последние годы жизни. Незадолго до смерти, в 1924 году, Лахтин опубликовал большой учебник по теории вероятностей.

НОВИКОВ

НОВИКОВ

Михаил Михайлович

(1876—1965)

Ректор: 1919—1920

Новиков Михаил Михайлович родился в Москве на Житной улице, в доме, который принадлежал его деду (и впоследствии перешел во владение историка В.О.Ключевского). Его отец, происходивший из зажиточного семейства крупных московских скотопромышленников, перешёл из купцов в мещане.

В 1886—1894 годах учился в Коммерческом училище. Работал вначале в страховом обществе, затем в банке, занимая скромные должности.

В октябре 1901 года поступил учиться на естественный факультет Гейдельбергского университета. Учился у О. Бючли и А. Косселя. В 1904 году, получив степень доктора натурфилософии, вернулся в Россию. По совету Н.К.Кольцова стал работать в Институте сравнительной анатомии Московского университета, директором которого был М.А.Мензбир. Получив звание приват-доцента, осенью 1906 года уехал на два года за границу; работал в Гейдельберге, Париже, на биологических станциях в Виллафранке, Триесте, Ровинью.

В 1908 году стал читать курс общей гистологии в Московском университете. В 1909 году защитил магистерскую диссертацию: «Исследования о хрящевой и костной тканях». В январе 1911 года, после защиты докторской диссертации, посвящённой морфологическому исследованию так называемого третьего (теменного) глаза у ящериц, занял должность ординарного профессора. В 1911 году в числе 130 профессоров и доцентов подал в отставку. Руководство Московского коммерческого института (директор П. И. Новгородцев) пригласило его для чтения курса сравнительной анатомии на техническом отделении. Здесь он проработал 5 лет.

В ноябре 1912 года вошёл в состав IV Государственной думы от Демократической партии, где занимался вопросами народного образования (организация учебных заведений, вопросы университетской автономии и т. д.). В годы Первой мировой войны Новиков являлся председателем Московского отделения Комитета помощи военнопленным Международного Красного Креста; за свою энергичную работу был награжден орденом Международного Красного Креста.

30 сентября 1916 года на заседании Совета физико-математического факультета Новиков был избран ординарным профессором по кафедре зоологии. Одновременно заведовал зоологической лабораторией и был редактором в Московском обществе испытателей природы. В 1918 году избран деканом физико-математического факультета Московского университета, с весны 1919 года — ректор университета.

В апреле 1920 года М. М. Новиков был арестован по делу «Тактического центра», но через 13 дней был освобождён и продолжал работать ректором. Но уже в ноябре 1920 года он ушёл в отставку из-за реорганизации Управления университетами. Некоторое время продолжал работать на физико-математическом факультете. В 1922 году в составе большой группы представителей русской интеллигенции был вынужден эмигрировать в Германию (см. «Философский пароход»), затем обосновался в Чехии. В Праге он участвовал в организации Русского народного университета (РСУ), который он затем возглавлял в течение 16 лет, до конца 1939 года. Новикову принадлежит главная заслуга в спасении погибающей без финансирования зоологической станции в Виллафранке. Он добился того, чтобы станцию под свою опеку взяла Чешская Академия наук.

Кроме РСУ, Новиков преподавал в чешском Карловом университете. После оккупации Праги гитлеровской армией, в октябре 1939 года М. М. Новиков с семьёй переехал в Братиславу, где ему были предложены должности ординарного профессора и директора лаборатории в Словацком университете, а также пост директора Зоологического института. С приближением Красной Армии к Братиславе семья Новикова уехала в американскую оккупационную зону, до 1949 года жили в Регенсбурге, где Новиков преподавал в должности профессора местного университета, а также на кафедре зоологии Мюнхенского университета. Кроме того, с 1945 года в течение двух лет Новиков был деканом естественнонаучного факультета и профессором по кафедре зоологии эмигрантского университета при UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

В августе 1949 года вместе с семьёй он переехал в США. Здесь он руководил Русской академической группой, участвовал в деятельности Пироговского общества, выступал с публичными лекциями. В 1955 году возглавлял Организационный комитет по празднованию 200-летнего юбилея Московского университета в Нью-Йорке. В 1954 году Гейдельбергский университет наградил Новикова «Золотым докторским дипломом»; в 1957 году он был избран действительным членом Американской академии искусств и наук. Умер в Нэйаке, под Нью-Йорком. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря.

Им написано 120 книг и статей естественнонаучного и публицистического содержания на разных европейских языках. Многие его научные открытия, например, описание особенностей строения зрительных органов низших животных, изучение действия гормонов на жизнедеятельность простейших организмов, теория по закономерностям образования органических форм и др. получили широкое признание в научных кругах.

ХОХЛОВ

ХОХЛОВ

Рем Викторович

(1926—1977)

Ректор: 1973—1977

Родился в г. Ливны Орловской области. В 1943 г. поступил в Московский авиационный институт, в 1945 г. был переведен в Московский университет. С 1952 г. — на преподавательской работе в МГУ, в том же году защитил кандидатскую диссертацию. В 1962 г. защитил докторскую диссертацию. С 1963 г. — профессор. В 60е годы Р.В. Хохлов стал крупнейшим ученым, внеся серьезный научный вклад в развитие нелинейной оптики, радиофизики, акустики и квантовой электроники, теории колебаний. В 1964 г. совместно с С.А.Ахмановым опубликовал первую в мировой литературе монографию, посвященную проблемам нелинейной оптики.

Р.В. Хохлов выдвинул ряд принципиальных идей по созданию лазеров новых типов и лазерной спектроскопии. В 1966 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1974 г. — академиком АН СССР. С 1975 г. он член Президиума, а с 1977 г. — и.о. вице-предидента АН СССР. Лауреат Ломоносовской (1964) и Ленинской (1970) премий. С 1974 г. — депутат Верховного Совета СССР. На 25 съезде КПСС был избран членом Центральной ревизионной комиссии.

На посту ректора Р.В. Хохлов обратил особое внимание на перспективу развития широких межфакультетских связей, создание лабораторий, организацию многоплановых экспедиций, открытие проблемных центров.

Жизнь Р.В. Хохлова оборвалась внезапно: альпинист с более чем двадцатилетним стажем, он предпринял восхождение на Пик Коммунизма на Памире летом 1977 г. Нештатная ситуация (спасательные работы для другой экспедиции) не позволила провести акклиматизацию перед сложным восхождением. Когда до вершины оставалось несколько сот метров, начали вынужденный спуск. Через несколько дней, несмотря на усилия медиков, Рем Викторович Хохлов скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЛОГУНОВ

ЛОГУНОВ

Анатолий Алексеевич

(1926—2015)

Ректор: 1977—1992

Родился 30 декабря 1926 года в с. Обшаровка Приволжского района Самарской области. Окончил физический факультет МГУ (1951). После защиты кандидатской диссертации (1953) работал ассистентом на кафедре теоретической физики под руководством Н.Н. Боголюбова.

С 1956 г. — зам. директора лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований в г. Дубне. Доктор физ.-мат. наук (1959), профессор (с 1961 г.). В 1963 г. был назначен директором Института физики высоких энергий (ИФВЭ) в Протвино (в 1974 — 1993 гг. — научный руководитель, с 1993 г. — вновь директор ИФВЭ). Под руководством А.А. Логунова здесь был создан научный центр мирового значения и налажено широкое международное сотрудничество в области физики высоких энергий. С 1971 г. — заведующий кафедрой квантовой теории и физики высоких энергий физического факультета МГУ.

С 1968 г. — член-корреспондент, с 1972 г. — действительный член АН СССР, в 1974 — 1991 гг. — вице-президент АН СССР. С 1978 г. — депутат Верховного Совета СССР, в 1986 г. вошел в состав ЦК КПСС.

А.А. Логунов внес фундаментальный вклад в развитие квантовой теории поля, установил строгие асимптотические теоремы для поведения характеристик сильного взаимодействия при высоких энергиях, создал последовательную релятивистскую теорию гравитации.

Актуальными задачами университета ректор считал сочетание «фундаментальности и широты подготовки с воспитанием творчеством, традицией широкого участия студентов в научных изысканиях», постоянный рост кадров высшей квалификации. При нем получили дальнейшее развитие сложившиеся в университете крупные научные школы.

С 1991 г. Анатолий Алексеевич Логунов — советник Президиума РАН, с 1992 г. — советник Ректора МГУ. Лауреат Ленинской (1970) и двух Государственных премий (1973 и 1984), премии им. Дж. Гиббса и премии им. А.М. Ляпунова, Герой Социалистического Труда.

Восемь ученых-физиков СССР и России удостоены Нобелевских премий за исследования в области физики. Из них семь учились и/или работали на физическом факультете. Кроме того А.Д.Сахаров удостоился Нобелевской премии мира:

- И.Е. Тамм, И.М. Франк (1958)

-

За открытие и истолкование эффекта Черенкова (совместно с

П.А. Черенковым).

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция) - Л.Д. Ландау (1962)

-

За пионерские исследования по теории конденсированных

сред, особенно жидкого гелия

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция) - А.М. Прохоров (1964)

-

За фундаментальные исследования в области квантовой

электроники, которые привели к созданию генераторов и

усилителей нового типа — лазеров и мазеров (совместно с

Н.Г. Басовым, Ч. Таунсом)

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция) - А.Д. Сахаров (1975)

-

За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира

между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблениями

властью и любыми формальными подавлениями человеческого

достоинства

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция) - П.Л. Капица (1978)

-

За фундаментальные изобретения и открытия в области физики

низких температур

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция) - В.Л. Гинзбург, А.А.Абрикосов (2003)

-

За пионерский вклад в теорию сверхпроводников и

сверхтекучести (совместно с А.Дж.Леггетом).

>>> ссылка на сайте Нобелевского комитета (Швеция)

|

Академик И.Е.Тамм

|

Академик И.М.Франк

|

|

|

Академик Л.Д.Ландау

|

|

|

Академик А.М.Прохоров

|

|

|

Академик А.Д.Сахаров

|

|

|

Академик П.Л.Капица

|

|

|

Академик В.Л.Гинзбург

|

Академик А.А.Абрикосов

|

|

Секретные физики

Документальный сериал о драматических судьбах выдающихся творцов "атомного" и "водородного" проектов. Использованы рассекреченные документы из корпоративных и частных архивов, уникальные фото и видеоматериалы.Передача стала победителем профессионального телевизионного конкурса "ТЭФИ-2003" в номинации "Просветительская программа". Производство телекомпании “Цивилизация".

От 0 до 80. Симон Шноль

Документальный сериал (Россия, 2011)

Проект телеканала Россия Культура

Режиссер Елена Ласкари

Автор Марина Глаголева.

Биофизик, доктор биологических наук, профессор кафедры биофизики физического факультета МГУ Симон Эльевич Шноль рассказывает о времени и о себе. Легендарная фигура отечественной науки, человек удивительной эрудиции и научной смелости, Шноль - потрясающий рассказчик. Его монолог увлекательный и образный. Сквозь призму биографии героя перед нами предстает целая эпоха – от репрессий 1930-х годов и разрухи военных лет до возрождения страны и становления нового научного знания.

Фильмы телеканала "Россия: К"

|

Город №2 (город Курчатов) От первой цепной реакции до создания ядерного щита государства, от первого реактора до сверхмощных циклотронов, от маленькой секретной лаборатории до крупнейшего международного Научно-исследовательского центра - такова история Курчатовского института - флагмана отечественной науки. О семидесятилетней истории "Курчатника" рассказывают предыдущий и нынешний директора института академик Евгений Велихов и член-корреспондент Михаил Ковальчук, вспоминают старейшие сотрудники.

|

Старший брат. Академик Николай Боголюбов Документальный фильм. Россия 2009.

О математике, физике-теоретике, основателе научной школы по нелинейной механике и теоретической физике, академике РАН Николае Николаевиче Боголюбове. Особое место в его наследии занимают проблемы квантовой теории. Разработанные им научные методы исследований и полученные результаты лежат в основе решения важнейших проблем прикладной физики. В основе фильма - воспоминания историка науки Алексея Николаевича Боголюбова о своем старшем брате. |

Документальные фильмы о Льве Термене и его терменвоксе

|

Пережить тирана. Фауст XX века

Документальный фильм (2009)

Умнейший человек ХХ века, он прошел испытания популярностью и безвестностью, средствами и нуждой, жизнью в своем жилище в Нью-Йорке и в доме колымского лагеря, общением с Эйнштейном и Берией. Он был южноамериканским миллиардером и русским зэком, музыкантом и шпионом, изобретателем и приверженцем дам. В жизни Термена до последнего времени оставалось немало смутного, неясного, противоречивого. |

Голос Термена [терменвокс]

Документальный фильм

Загадочные звуки музыкального инструмента терменвокс, загадочная судьба его изобретателя - инженера Льва Сергеевича Термена год от году манят любопытных, желающих, как и автор изобретения, изменять мир вокруг движением рук в пространстве... В фильме использованы материалы с последних, 1992 года, съёмкок Л.С. Термена. |

Великие открытия. Лев Термен. Терменвокс Документальный фильм Вы помните о том, что в 1922 году, в конце марта, в столице молодой советской республике, произошел небольшой переполох. И, молодой физик изобрел невиданный музыкальный инструмент. Тогда, московская публика рассказала, что на концертах неизвестный инженер, извлекает из воздуха музыкальные звуки необычайной красоты и, складывает из них классические мелодии. Таким образом, научный и музыкальный мир оказался в замешательстве. И, молодого человека звали Лев Термен. Не так давно, он закончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Молодой человек, ставя опыты с электричеством, сделал неожиданно для себя открытие. |

Музей физического факультета был открыт решением Ученого совета МГУ в ноябре 1996 г. Основой музея явилась фотовыставка «Развитие физики в Московском университете», созданная в 1980 году в связи с 225-летием МГУ. Ныне музей официально включен в число музеев Евразийской ассоциации университетов и музеев высших учебных заведений г. Москвы.

В музее размещены:

- стенды, посвященные истории развития физики и астрономии в Московском университете (45 стендов);

- старинные физические приборы, использовавшиеся в научных исследованиях и при преподавании физики (более 100 экспонатов);

- мемориальные предметы, документы, фотографии и книги, принадлежавшие ведущим профессорам физического факультета (38 витрин);

- бюсты, портреты и картины ученых-физиков;

- предметы филателии, медали, знаки и книги, посвященные ученым факультета (4 витрины);

- юбилейные альбомы кафедр факультета (36 шт.);

- книги и статьи с автографами физиков (более 300 шт.).

На базе музея проводятся:

- экскурсии в дни открытых дверей, конференций, юбилеев и др. мероприятий, проводимых на физическом факультете;

- лекции по истории физического факультета для студентов первого курса;

- концерты (вокал, фортепиано, скрипка, альт, виолончель) для сотрудников и студентов факультета.

Адрес музея: 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские Горы, МГУ им. Ломоносова, дом 1, строение 2, физический факультет, музей физического факультета.

Музей расположен в цокольном этаже физического факультета МГУ.

Адрес электонной почты: museum.ff@org.msu.ru

Директор музея: Орешко Алексей Павлович

В 2009 году исполнилось 50 лет движению Студенческих Строительных Отрядов (ССО), начало которому было положено в 1959 году студентами физического факультета МГУ. В этом разделе представлены материалы об истории ССО физфака.

Летопись движения ССО на физфаке МГУ

Летопись ССО на 18. 06.08 [PDF]

Отряды ССО

- ССО Сырьева Н.Е.

- ССО Кандидова В.П.

- ССО Митина

- ССО Макарова В.А.

- ССО Илюшина А.С.

- ССО Комберга

- ССО Пащенко В.З.

- ССО Приезжева А.В.

- ССО Радченко

- ССО Сергеева А.

- ССО Южакова В.

- ССО Малова

- ССО Коробова А.И.

- ССО Толстова и Кожевниковой

Воспоминания о ССО

- Борис Комберг: Выпускник

- Кожевникова Р.: Наш курс и целина

- Сергеев А.: Физфак_лучшие годы жизни

- Чечин: Первый ССО

- Чекалин: Целина 1961

- Шексна: 1962

Отв. редактор, руководитель

Отв. редактор, руководитель Анатолий Филиппович Тулинов

Анатолий Филиппович Тулинов "Физфаковцы и Великая Отечественная война. Избранные материалы газеты Советский Физик 1998-2014 гг"

"Физфаковцы и Великая Отечественная война. Избранные материалы газеты Советский Физик 1998-2014 гг" Г.А.Сарданашвили

Г.А.Сарданашвили Александр Сергеевич Логгинов.

Александр Сергеевич Логгинов.  Г.А. Сарданашвили, Я – ученый. Заметки

Г.А. Сарданашвили, Я – ученый. Заметки Г.А. Сарданашвили, "Дмитрий Иваненко –

Г.А. Сарданашвили, "Дмитрий Иваненко – "Константин Петрович Белов" (Серия: Выдающиеся ученые физического

"Константин Петрович Белов" (Серия: Выдающиеся ученые физического  В.К.Новик: М.В.Ломоносов, личность и образы,

В.К.Новик: М.В.Ломоносов, личность и образы,  Б.А.Гришанин: Избранные труды и воспоминания родных, коллег

Б.А.Гришанин: Избранные труды и воспоминания родных, коллег Противолодочные подводные ракеты. Физические проблемы и история

Противолодочные подводные ракеты. Физические проблемы и история  В.С.Никольский

В.С.Никольский В.И.Козлов,

В.И.Козлов,  Физическому факультету МГУ - 70 лет. Юбилейный сборник.

Физическому факультету МГУ - 70 лет. Юбилейный сборник. О.В. Никитина, "Всеволод Фёдорович Киселёв" (Серия: Выдающиеся ученые физического

О.В. Никитина, "Всеволод Фёдорович Киселёв" (Серия: Выдающиеся ученые физического  Л.В. Левшин, "Деканы физического факультета Московского университета",

Л.В. Левшин, "Деканы физического факультета Московского университета", Люди физфака. Избранные материалы газеты “Советский физик” 1998-2006 гг.

Люди физфака. Избранные материалы газеты “Советский физик” 1998-2006 гг. Ю.И. Кузнецов, А.С. Логгинов, И.И. Минакова,

Ю.И. Кузнецов, А.С. Логгинов, И.И. Минакова,  Ю.Л.Климонтович. Воспоминания коллег

Ю.Л.Климонтович. Воспоминания коллег И.М.Сараева, Ю.М.Романовский, А.В.Борисов (сост.), Владимир Дмитриевич Кривченков. (Серия: Выдающиеся ученые физического факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ, 100 с., 2008.

И.М.Сараева, Ю.М.Романовский, А.В.Борисов (сост.), Владимир Дмитриевич Кривченков. (Серия: Выдающиеся ученые физического факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ, 100 с., 2008.  Л.В.Левшин, Физический факультет МГУ.

Исторический справочник (персоналии).

3-е издание, переработанное и существенно

дополненное. М.: Физический факультет МГУ,

344 с., 2002.

Л.В.Левшин, Физический факультет МГУ.

Исторический справочник (персоналии).

3-е издание, переработанное и существенно

дополненное. М.: Физический факультет МГУ,

344 с., 2002.  Ю.И.Кузнецов, И.И.Минакова. Казимир Францевич

Теодорчик. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

84 с., 2003.

Ю.И.Кузнецов, И.И.Минакова. Казимир Францевич

Теодорчик. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

84 с., 2003.  Л.Н.Капцов, Г.С.Солнцев. Николай Александрович

Капцов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

100 с., 2001.

Л.Н.Капцов, Г.С.Солнцев. Николай Александрович

Капцов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

100 с., 2001.  И.П.Базаров, П.Н.Николаев. Анатолий Александрович

Власов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

85 с., 1999.

И.П.Базаров, П.Н.Николаев. Анатолий Александрович

Власов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

85 с., 1999.  Н.С.Перов.

Николай Сергеевич

Акулов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

116 с., 2003.

Н.С.Перов.

Николай Сергеевич

Акулов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

116 с., 2003.  Л.П.Стрелкова, В.И.Смыслов. Сергей Павлович

Стрелков. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

108 с., 2002.

Л.П.Стрелкова, В.И.Смыслов. Сергей Павлович

Стрелков. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

108 с., 2002.  А.А.Тихонова, Н.А.Тихонов

Андрей Николаевич

Тихонов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

124 с., 2004.

А.А.Тихонова, Н.А.Тихонов

Андрей Николаевич

Тихонов. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

124 с., 2004.  А.А.Соловьев. Алексей Александрович Померанцев. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

74 с., 2000.

А.А.Соловьев. Алексей Александрович Померанцев. (Серия: Выдающиеся ученые физического

факультета МГУ). М: Физический факультет МГУ,

74 с., 2000.  Профессор Р.Л.Стратонович: Воспоминания родных, коллег и друзей

Под ред. Ю.М,Романовского

М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. -- 174 с.

Профессор Р.Л.Стратонович: Воспоминания родных, коллег и друзей

Под ред. Ю.М,Романовского

М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. -- 174 с.